全波整流回路の設計ノウハウ

全波整流回路の動作原理

全波整流回路の動作原理

[特徴]全波整流回路は、入力電圧の絶対値を出力するため、絶対値回路とも呼ばれます。すなわち、入力電圧をVin、出力電圧をVoutとすると、Vin>0のときVout=Vinになり、Vin<0のときは、Vout=−Vinというようになります。

全波整流回路の動作原理について説明します。図1に示すように、OP1で構成されている回路は反転型・半波整流回路ですので、この部分の出力V’は、Vin>0のとき、V’=−Vin、Vin<0のときV’=0となります。

OP2で構成されている回路は、反転型・加算回路です。抵抗値の条件で、R4=R/2となっているので、VinとV’を1:2の比で加算し、それを反転して出力します。すなわち、Vin>0のとき Vout=Vin、Vin<0のとき Vout=−Vinが得られます。

|

| 図1. 全波整流回路の動作原理説明図 |

全波整流回路の実験データ

全波整流回路の実験データ

図1の回路で、OPアンプはLF412、またはLM6361×2個を使用。ダイオードは汎用品の1S1588を使用。抵抗は金属被膜抵抗器を使用し、R1=R2=R3=R5=10kΩ、R4=10kΩ//10kΩ(10kΩ並列接続)とした。電源電圧は±12V。

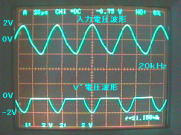

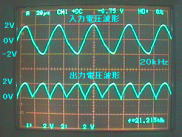

(1)LF412使用,入力周波数20kHz正弦波

図2(a)(b)に、そのときの波形データを示します。図2(a)の出力電圧波形より、全波整流動作をしていることが分かります。図2(b)は、OP1で構成されている回路のV’出力電圧波形を示しました。反転型・半波整流動作をしています。

図2(a).LF412使用、入力周波数20kHz

図2(a).LF412使用、入力周波数20kHz

入力/出力波形

上段:入力波形(20kHz正弦波)

下段:出力波形(全波整流出力)

(縦軸:2V/div,横軸:25μs/div)

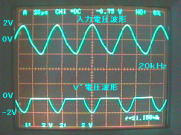

図2(b).LF412使用、入力周波数20kHz

図2(b).LF412使用、入力周波数20kHz

入力/V’出力波形(半波整流回路部)

上段:入力波形(20kHz正弦波)

下段:V’出力波形(半波整流回路部)

(縦軸:2V/div,横軸:25μs/div)

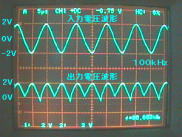

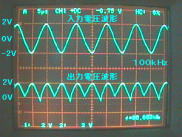

(2)LF412使用,入力周波数100kHz正弦波

さて、もう少し周波数を上げていくとどうなるでしょうか?図3に入力周波数が100kHzのときのデータを示します。やや全波整流出力波形の歪みが大きくなりました。

図3.LF412使用、入力周波数100kHz

図3.LF412使用、入力周波数100kHz

入力/出力波形

上段:入力波形(100kHz正弦波)

下段:出力波形(全波整流出力)

(縦軸:2V/div,横軸:5μs/div)

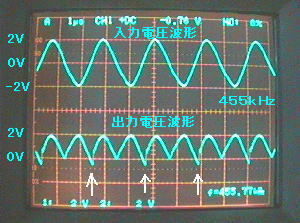

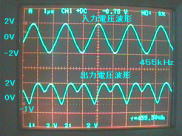

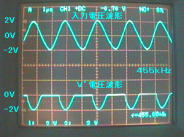

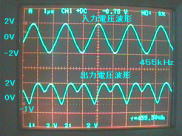

(3)LF412使用,入力周波数455kHz正弦波

それでは、さらに周波数を上げて、スペアナの検波周波数の455kHzではどうでしょうか?図4にそのときのデータを示します。出力波形はかなり歪みが見られています。よく見ると入力電圧波形のピークと出力波形のピークがズレています。これはOP1で構成されている反転型・半波整流回路の出力に遅延があるためです。もはや、全波整流波形には見えませんね。

図4.LF412使用、入力周波数455kHz

図4.LF412使用、入力周波数455kHz

入力/出力波形

上段:入力波形(455kHz正弦波)

下段:出力波形(全波整流出力?)

(縦軸:2V/div,横軸:1μs/div)

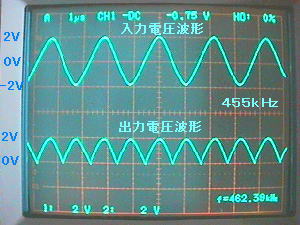

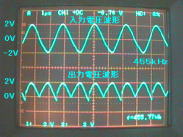

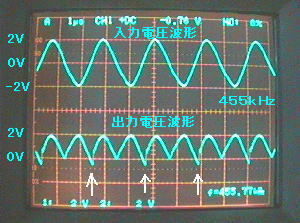

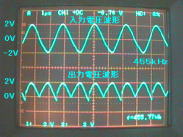

(4)LM6361使用,入力周波数455kHz正弦波

LF412より、高速なOPアンプとしてLM6361を使ってみました。図5(a)に全波整流出力波形を示します。先ほどの図4と比べたら、全波整流波形らしくなりました。でも、少し歪みが見られるようです。

図5(a).LM6361使用、入力周波数455kHz

図5(a).LM6361使用、入力周波数455kHz

入力/出力波形

上段:入力波形(455kHz正弦波)

下段:出力波形(全波整流出力)

(縦軸:2V/div,横軸:1μs/div)

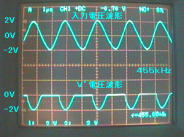

図5(b).LM6361使用、入力周波数455kHz

図5(b).LM6361使用、入力周波数455kHz

入力/V’出力波形(半波整流回路部)

上段:入力波形(455kHz正弦波)

下段:V’出力波形(半波整流回路部)

(縦軸:2V/div,横軸:1μs/div)

全波整流回路の改良ノウハウ

全波整流回路の改良ノウハウ

図5(a)LM6361使用455kHz全波出力波形で、よく見ると波形が少し歪んでいます。スペアナの検波回路として、絶対値出力を平均化して直流化する場合はあまり問題とはなりませんが、高い周波数で波形を重視する用途にも使いたい人には気になるところです。

波形が歪む原因ですが、図1のR3に流れる電流に対してR4側は、OPアンプが1段入るために時間遅れを生じ、電流波形の加算がうまくいかなくなるためです。さらにOP1をもっと高速なICにすれば、出力波形は改善できます。しかし、それだけ部品の値段が高くなります。そこで、ちょっとしたノウハウで、波形が改善できるように、もう少し考えてみましょう。

図6に全波整流回路の改良を示します。入力信号がそのまま加算される経路に入っているR3の箇所ですが、R3の1/2の抵抗を2本直列にし、その中間をコンデンサC1で接地することにより、若干の時間遅れが作れるのです。また抵抗値の条件ですが、関係式を満たすことはもちろんですが、OPアンプの周辺抵抗は、全体的に1kΩ〜2kΩ程度に抵抗値を小さくしてください。ストレ容量やICの入力容量による影響を少なくできます。ダイオードは順方向電圧が小さく、高速動作が可能なショットキ・バリア型のダイオードを使用することは言うまでもありませんネ。

あと一つ注意することがあります。高速・広帯域OPアンプは、フォロワで使用すると発振するものが多いです。LM6361では安定に動作しますが、LM6364,LM6365は不安定になりやすいので、この回路ではあまりお勧めできません。

|

| 図6. 全波整流回路の改良 |

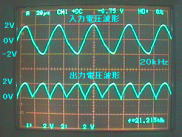

全波整流回路 改良前後の実験データ

全波整流回路 改良前後の実験データ

図7(改良前)、図8(改良後)として入出力波形データを示します。改良前後の波形を比較すると、その効果は一目瞭然です。図中、矢印で示した箇所に注目して下さい。この部分がうまく加算できていないところです。

(1)改善前

図1の回路で、OPアンプはLM6361×2個を使用。ダイオードは汎用品の1S1588を使用。抵抗は金属被膜抵抗器を使用し、R1=R2=R3=R5=10kΩ、R4=10kΩ//10kΩ(10kΩ並列接続)とした。電源電圧は±12V。

|

図7.全波整流回路改善前の入力/出力波形

上段:入力波形(455kHz正弦波)

下段:出力波形(全波整流出力)

(縦軸:2V/div,横軸:1μs/div)

|

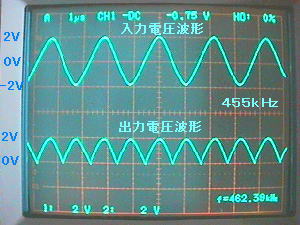

(2)改善後

図6の回路で、OPアンプはLM6361×2個を使用。ダイオードは検波用の1N60を使用。抵抗は金属被膜抵抗器を使用し、R1=R2=R5=2kΩ、R4=1kΩ、R3の箇所は1kΩと1kΩにして、その中間をC1=27pFのセラミックコンデンサを使用した。電源電圧は±12V。

|

図8.全波整流回路改善後の入力/出力波形

上段:入力波形(455kHz正弦波)

下段:出力波形(全波整流出力)

(縦軸:2V/div,横軸:1μs/div) |

[次へ]は、全波整流回路の設計ノウハウ(PART2)のページへ。

図2(a).LF412使用、入力周波数20kHz

図2(a).LF412使用、入力周波数20kHz 図2(b).LF412使用、入力周波数20kHz

図2(b).LF412使用、入力周波数20kHz 図3.LF412使用、入力周波数100kHz

図3.LF412使用、入力周波数100kHz 図4.LF412使用、入力周波数455kHz

図4.LF412使用、入力周波数455kHz 図5(a).LM6361使用、入力周波数455kHz

図5(a).LM6361使用、入力周波数455kHz 図5(b).LM6361使用、入力周波数455kHz

図5(b).LM6361使用、入力周波数455kHz